11月下旬に女王蜂の隔離と同時に開始したダニ対策。薬剤投与から約4週間が経過したため、薬剤の除去と2025年最後となる内検を実施しました(参考:ミツバチヘギイタダニ対策:第1弾、第2弾、第3弾)。当日は、風の弱い暖かい日となったため、気温が十分に上がった午前11時頃から内検を開始しました。また、今回は都市養蜂に興味を持っている学生も見学に訪れました。

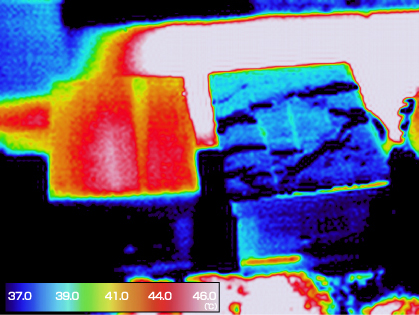

まず、養蜂箱の底に設置した下敷きのダニの落下状況を確認したところ、秋口の数と比べるとほとんど見られませんでした。また、巣板およびミツバチを目視してもダニの姿が見当たらず、これまでのダニ対策の効果が十分に伺える結果となっています。

食糧についても、夏から秋にかけて蓄えた蜜や花粉が十分にあることを内検から確認できたので、追加の給餌は不要と判断しました。これをもって2025年最後の内検を終え、引き続きミツバチたちの越冬を静かに見守っていきます。