10月5日(日)からTOKYO FM(JFN37局ネット)で始まる「日曜大学 supported by 日本大学」内で、水道蜂プロジェクトの1分間CMを放送していただけることになりました。

実は、CM収録では緊張のあまり数十回も撮り直しに!少し恥ずかしいですが、「このCM、誰の声だろう?」と楽しんでいただけたら嬉しいです。10月5日(日)の初回放送から、ぜひ毎週日曜日13:30~、番組と合わせてお聞きくださいっ!

10月5日(日)からTOKYO FM(JFN37局ネット)で始まる「日曜大学 supported by 日本大学」内で、水道蜂プロジェクトの1分間CMを放送していただけることになりました。

実は、CM収録では緊張のあまり数十回も撮り直しに!少し恥ずかしいですが、「このCM、誰の声だろう?」と楽しんでいただけたら嬉しいです。10月5日(日)の初回放送から、ぜひ毎週日曜日13:30~、番組と合わせてお聞きくださいっ!

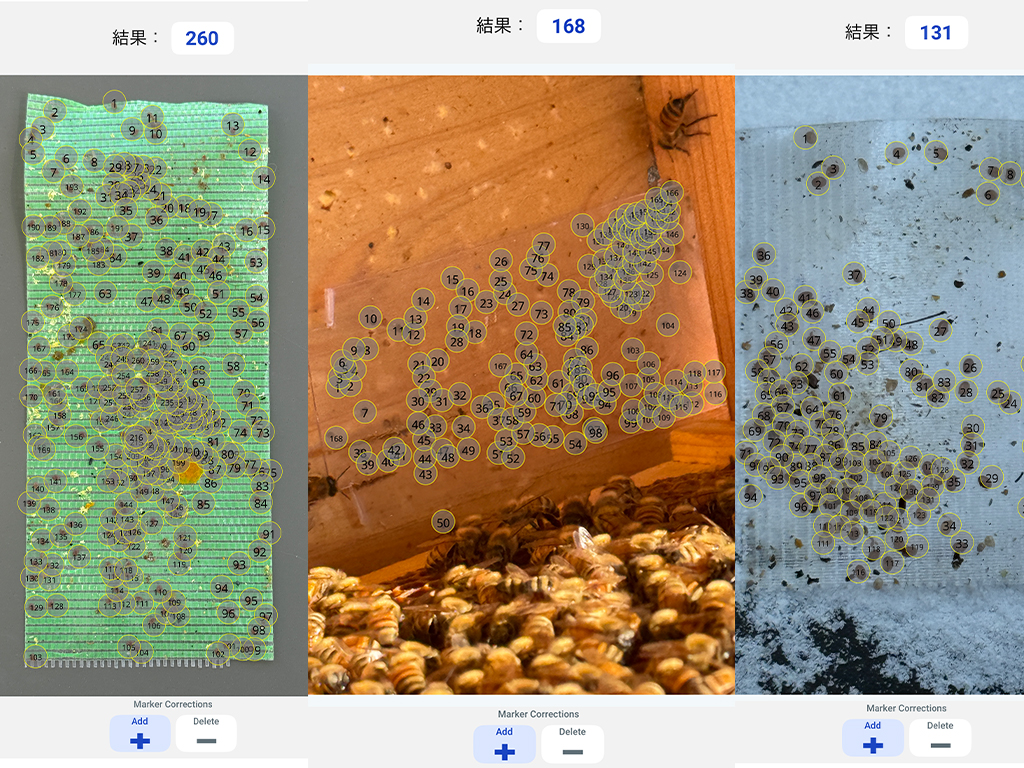

8月末に設置したミツバチヘギイタダニ対策の薬剤を、約1ヶ月後の9月25日に取り外しました。巣門近くに設置したプラスチック下敷きには、大量のミツバチヘギイタダニが確認でき、既に動かない状態になっていたことから、薬剤の効果があったと判断できます。ミツバチヘギイタダニは、日本の侵略的外来種ワースト100に指定されるほど深刻化しており、その対策は養蜂にとって急務となっています。今回薬剤を設置した2群について、ミツバチヘギイタダニの駆除数をカウントしたところ巣箱Mで240匹、巣箱Jで391匹の駆除をすることができました。なお、ダニの数が多いので、スマフォのカウントアプリを使用して集計を行いました。今回の女王蜂隔離による育児圏断絶と薬剤の組み合わせは、ミツバチヘギイタダニを効率的に駆除する上で極めて有効であり、越冬前のダニ密度を大きく下げ、健全な群勢維持に繋がると期待できます。

8月13日のお盆から隔離した女王蜂を約4週間経過した9月11日に解放しました。使用した全面隔王篭は、働きバチは行き来できるのですが、体の大きい女王蜂は篭内でとどまり、産卵を停止させるためのものです。ミツバチヘギイタダニの繁殖は封蓋された巣房内でのみ行われます。そのため、女王蜂を隔離して産卵をストップさせることは、ダニの繁殖サイクルを断絶する上で非常に重要な役割を果たします。働き蜂が卵から成虫になるまで約21日間(約3週間)かかることから、この隔離期間を取ることで、コロニー内の封蓋された蜂児が全て羽化し、ダニの繁殖場所が一時的になくなった状態になります。このタイミングを見計らい、隔離から約2週間後の8月27日にダニ対策用の薬剤を設置しています。

春に活動拠点をいただいてから半年。自主創造プロジェクトの活動にどうしても必要な什器が不足し、頭を悩ませていました。しかし、高価な什器の購入は難しく、半ば諦めかけていたところ、今年度は幸運なことに、新号館竣工に伴う引越しなどで不要となった什器を大学事務局のご厚意で譲り受けることができました。おかげでこれまで乱雑に置かれていた器具や備品の整理整頓ができ、活動に集中できる環境が整いつつあります。中には、私たちが生まれる前の歴史あるものもあり、これからも大切に使わせていただきます。

お盆期間中に採蜜を行っていた2つの巣箱から女王蜂を隔離していましたが、その2週間後となる8月27日にミツバチヘギイタダニ対策のための薬剤を設置しました。このダニはミツバチに寄生して病気を引き起こすため、冬を越すためには欠かせない重要な作業です。

今回使用したのは「アピスタン」です。現在、日本で認可されているダニ対策用の薬剤は、アピスタン、アピバール、チモバールの3種類のみになります。この限られた選択肢の中から、私たちは、以前熊谷養蜂で開催された干場先生の「ヘギイタダニ抑制と駆除方法」講習会、そして渡辺先生からのアドバイスを参考に、アピスタンを設置することを決定しました。

干場先生の講習会では、薬剤で巣箱の底に落下したミツバチヘギイタダニが狭い場所に集まる習性があると教わりました。そこで、雨に濡れても大丈夫なプラスチック下敷きを巣門に設置してみました。その結果、設置してから5日後の内検では大量のミツバチヘギイタダニが下敷きの狭い隙間に集まっていました。内検時では、小さくて見逃してしまいがちなミツバチヘギイタダニがこんなにいるとは・・・驚きです(アプリで撮影画像のダニをカウントすると168匹)。このダニ対策がきちんと出来なければ、ミツバチは無事に冬を越せません。

(25/09/25加筆)薬剤設置してから1カ月後の記事はこちら

この度、8月30日(金)24:00~24:30に放送されたBSフジ「小山薫堂 東京会議」に、当プロジェクトのPM(プロジェクトマネージャー)が出演しました。今回は「日本大学からの会議依頼」というテーマで、本学の魅力をいかに世の中に発信していくべきか、小山薫堂さんをはじめとする様々な分野の有識者の皆様と議論する機会をいただきました。現役学生として、私たちが日頃感じている大学の魅力や、自主創造プロジェクトを通じて得た学びを、自身の言葉で伝えることができたのは大変貴重な経験でした。

普段は大学の屋上でハチミツを採取している私たちが、テレビを通じて多くの方々に私たちの活動や大学の魅力を知っていただくきっかけとなれば、大変光栄です。番組は、TVerにて9月13日までご視聴いただけます。

5月のGWに続き、お盆期間中も大学の長期休暇に伴い、校舎への立ち入りが制限されます。こうした状況の中、大学事務の協力により、特別に屋上への立ち入り許可をいただくことができました。

この時期から、私たちはミツバチたちが無事に冬を越せるよう、本格的な準備を始めます。まずは、ミツバチの健康を守るためのミツバチイタヘギダニ対策です。まずは、採蜜を行っている2群の女王蜂を隔離しました。女王蜂を休ませることで産卵を一時的に止め、ダニの繁殖サイクルを断ち切る狙いがあります。女王蜂も夏休みです。2週間後には、ダニ対策用の薬剤を設置する予定です。

また、女王蜂のバックアップとして、人工分蜂で新しい女王蜂も育てています。新女王蜂の産卵も確認できたので、翅切りを行いました。この作業は何度やっても緊張しますが、無事に終わるとホッとします。

コンクリートに囲まれた屋上はかなりの熱気を帯び、作業中は汗が止まりません。しかし、ミツバチたちが健やかに育つ姿を見ると、疲れも吹き飛びます。このお盆期間も、ミツバチたちが快適に過ごせるよう、しっかりと見守っていきます!

嬉しいニュースが届きましたっ!!

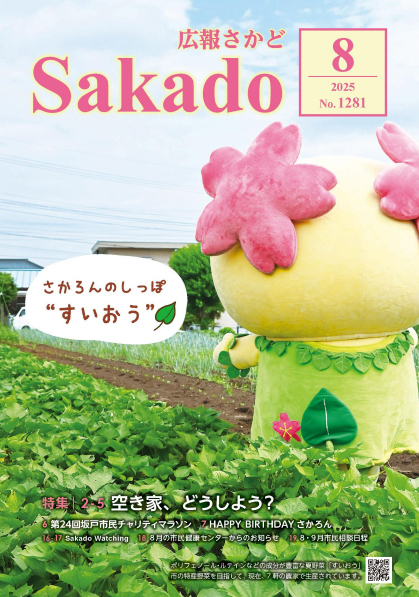

先日、坂戸市長への表敬訪問の様子が、多くの市民の皆様に読まれている「広報さかど8月号」(発行部数:約5万部)でご紹介いただきました。Webからでも閲覧できます。

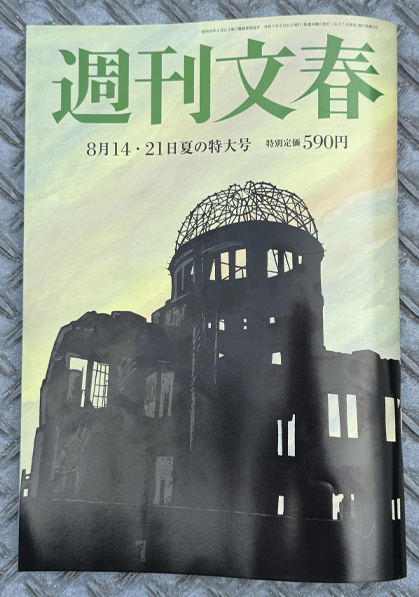

さらに、私たち日本大学の理事長で作家である林真理子理事長が、週刊文春で連載している人気エッセイ「夜ふけのなわとび」で私たちの「水道蜂ハニー」を取り上げてくださいました。

市民の身近な広報誌から、全国的な影響力を持つ週刊誌まで、私たちの取り組みが様々な形で注目を集めていることに、心から感謝申し上げます。これを励みに、これからも皆様に関心を持っていただけるような活動を続けてまいります。ぜひ、それぞれの媒体で詳細をご確認ください。

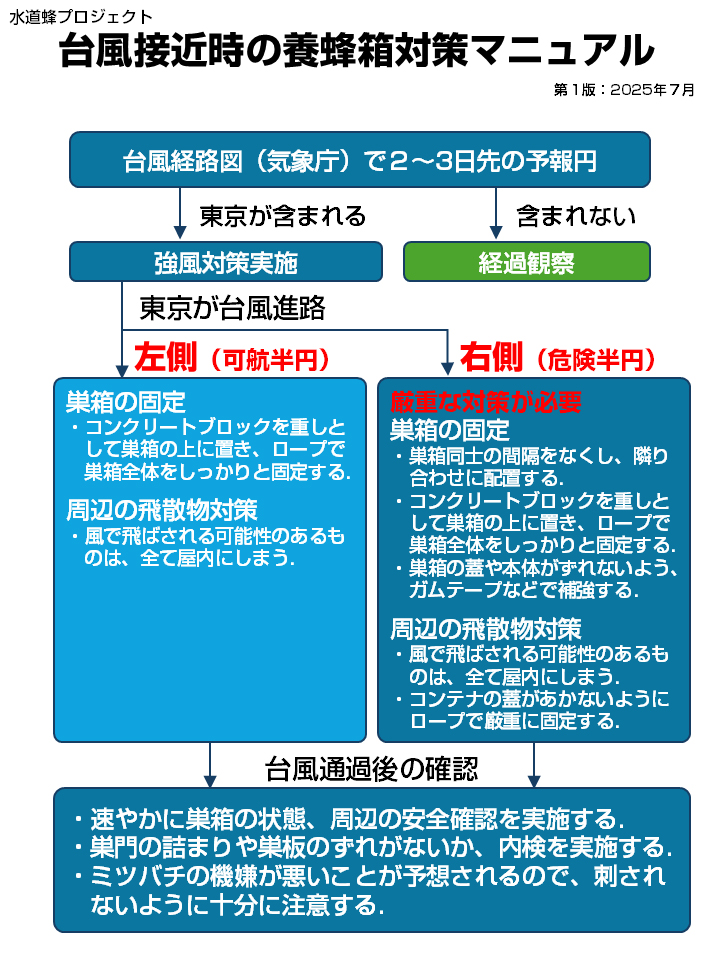

2025年8月1日(金)の深夜から2日(土)の未明にかけて、関東地方に接近した台風9号(Krosa)が通過しました。屋上で養蜂を行っていると、台風接近のニュースに関しては敏感になります。私たちが設置している場所は、地上から約50m高い場所のため、地上よりも強風が吹くます。さらに、人の多い都市域なので、強風による巣箱の転倒や落下などの事故は絶対に防がなければなりません。そのため、私たちは以下のような台風対策マニュアルを準備し、実践しています。初年度なので不備な点が多いのですが、改善点があり次第マニュアルを改定していきます。

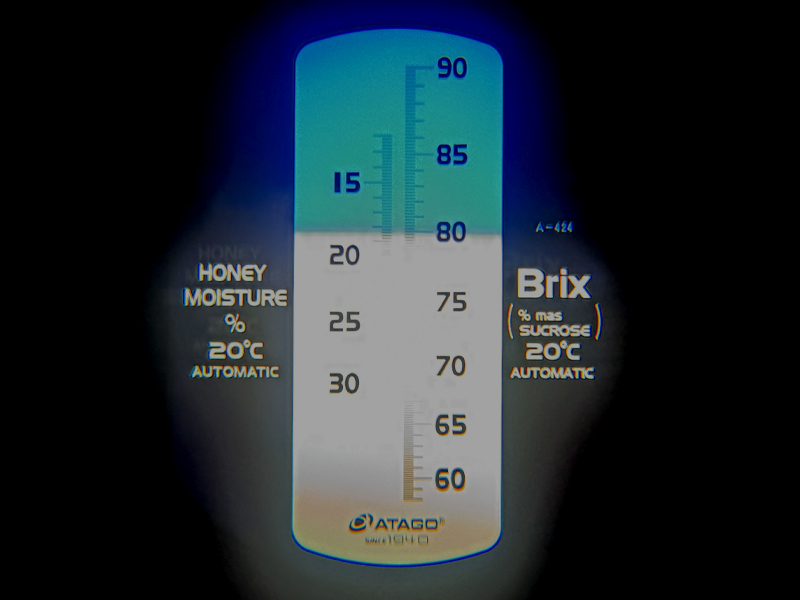

2回目の採蜜が無事に終了し、水道蜂プロジェクトから、「初夏(糖度83%)」と「盛夏(糖度80%)」という二つの個性豊かなハチミツを用意することができました。同じ場所で採れたハチミツでありながら、これほどまでに異なる表情を見せるのは、都市の自然が持つ多様性と、季節ごとの花の移り変わりによるもの。まさに、都市の環境が豊かであることの証でもあります。

春から初夏にかけてミツバチたちが集めてくれた蜜で、都市の木々や草花が芽吹き、生命力あふれる時期の恵みが凝縮されています。主にトチノキ、ツツジ、ネズミモチといった初夏の街路樹の花々など、多様な蜜源から集められた百花蜜になります。

「初夏」のハチミツの特徴は、その繊細でどこか儚い香り、そして爽やかな甘みになります。主張しすぎない上品な甘さは、パンケーキやヨーグルトなど、素材の味を活かしたいシーンにぴったりです。早朝の清々しい空気を感じさせるような、軽やかな後味も魅力の一つです。

今回新たに加わったのが「盛夏」のハチミツです。真夏の日差しをたっぷり浴びて咲き誇る花々から、ミツバチたちが精一杯集めてくれた蜜です。夏ならではの蜜源植物が豊富に含まれています。

「盛夏」のハチミツの特徴は、その奥深いコクと豊かな風味です。初夏の蜜とは対照的に、濃厚でしっかりとした甘みがあり、一口食べると夏の太陽のエネルギーを感じさせるような力強さがあります。チーズやナッツとの相性も抜群で、コーヒーや紅茶に入れると、その存在感で味わいを一層引き立ててくれます。